通過什么來辨別聰明人呢?

# o' ~) R6 M# G% O. F' G% R% v/ c我們有一個觀點:和聰明的人工作自己會變聰明!所以在選擇合作伙伴的時候還是要選擇聰明人。

+ I& J3 K4 D: ] j0 M

首先,具有特定領域的專業知識不代表聰明。比如一個下水道工人和一個挖掘機工人,各自都是各自職業領域的老手,哪個更聰明?這就不好說了。所以分辨的標準不應該是針對特定領域的,而應該是普適的。

/ ?5 _- d# T6 C5 i4 f2 B' k) A

再比如,看學歷,也不一定靠譜。我們拋開蓋茨、喬布斯這些輟學的不談,一個本科生和一個博士生哪個聰明?這也不好說,說不定本科生本科期間就做出了不錯的科研成果,但是本科畢業沒有繼續做科研而直接去工作了,那他一定比博士生笨或者聰明嗎?說不準的。

% D6 x! z3 |8 V# C! z6 K; B

還有,比如看出身,也不靠譜。雖然名校出來的普遍會讓人覺得聰明點,但是即使是同一個學校出來的人,也會有很容易被識別出來的聰明程度的差別。

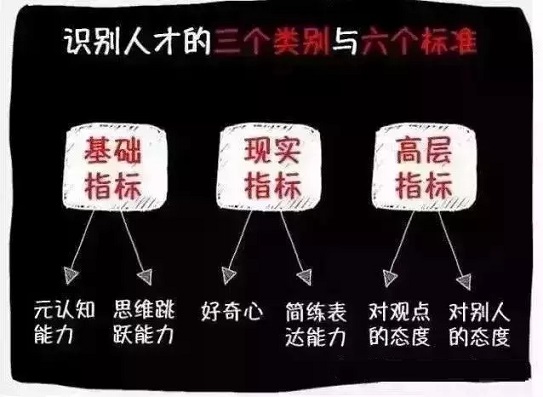

那么要會通過什么來辨別聰明人呢?有六個標準,兩兩一組分為基礎指標,現實指標,和高層指標三個類別。基礎、現實、高層的分類不是想說明輕重和高低,只是為了方便大家理解。

1、基礎指標的第一個標準,是元認知(Metacognition)能力。

* \5 o/ W* W) F' ]) o. Q7 Z

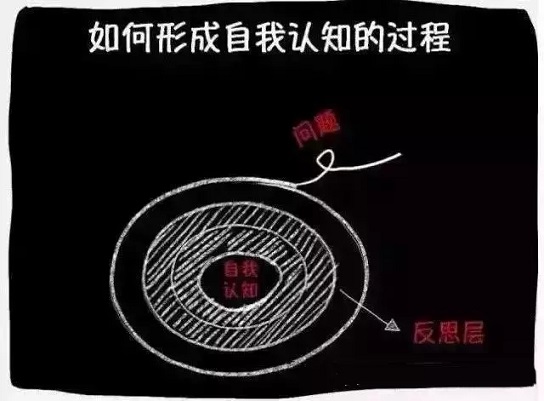

元認知能力,就是“對于認知的認知”和“關于知識的知識”,簡單來說就是對于自我的認知過程的思考。關于元認知,網上有不少資料,大家可以通過搜索引擎找一下通俗的材料,感興趣的也可以找相關的心理學文獻讀一下。

具有強元認知能力的人,通常表現是學習能力很強,因為他們對于自己的認知和學習過程很了解,能夠在快速的自我思考和自省后產生出優化過的學習策略。

他們對自己的認知能力有較強的管控能力,懂得利用自己的認知能力的優勢和已有知識框架來調節和評估新知識的攝入,這些人能夠很快的把新知識融入到已有的知識當中。用喬布斯的話說,就是把已經劃出的點連起來,而元認知能力高的人連得特別快。

4 a( ?2 k' M1 w& K# T% F

2、基礎指標的第二個標準,是有具有邏輯性的思維跳躍能力。

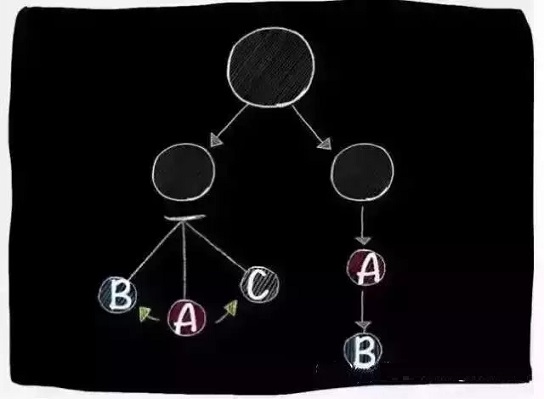

一般的交談過程,通常就是先講A,再講B,再講C,再講D……

但是當和一些比較聰明的人聊天的時候,或者看其他的聰明人聊天的時候,通常不是一步一步走,而是跨著大步跳的,也就是先講A,再講D,再講F,再講J……這樣。

這種ADFJ的交談方式,和前面的ABCD的交談方式在邏輯上是一樣的,并不是隨機的思維跳躍,而是一些中間的邏輯步驟,因為交談的雙方都已經提前想到,并且一個眼神一個動作就心照不宣了,所以不需要每一步都講一遍,直接說下一步就好了。

* t, y6 W6 Y8 \! \3 \; s

跟聰明程度相仿的人交談起來跳躍的節奏是很舒適的,邏輯上也能很自然的過渡。但是如果兩個人節奏差別過大,一方要經常說完A后補充說B和C才能繼續說D,甚至中間還要加個B1、B2,那就是另外一種情況了。

1、現實指標的第一個標準,是好奇心。

其實,前面提到的元認知和思維跳躍,都屬于聰明的下層建筑,而最能直觀體現一個人是否聰明的標準是好奇心。

一個聰明人,通常是對生活中各種事情充滿了廣泛的好奇的,也正是這種好奇,讓他有更多的機會獲得新的知識。

好奇心和聰明程度是個雞和蛋的情況。一個人的學習能力再強,如果好奇心不夠,那他也不會去了解各種新東西;而如果一個人缺乏對事物的廣泛了解,他就很難看到那些自己不理解的東西,也就不容易產生較強的好奇心。

用蘇格拉底的話說,“我唯一知道的事,就是我一無所知。”

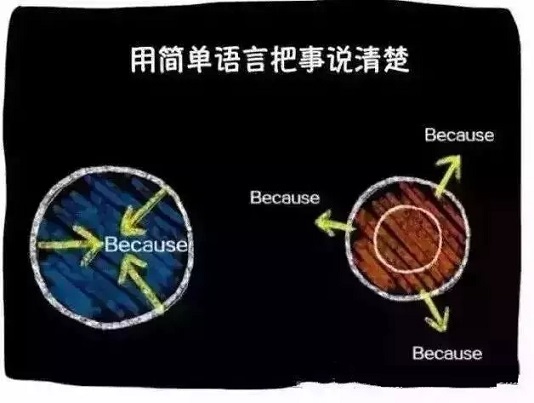

2、現實指標的第二個標準,是用簡單的語言解釋復雜的問題的能力。

經常在網絡社區看到一些專業人士解釋專業的或者技術性的問題,他們會很熱心的花很多時間講問題背后的原理,列出各種外行人很難看懂的公式、推導過程和專業術語,自己解答得很辛苦,讀者大多沒看懂,雙方都不開心——“我都花了這么多功夫講了你們怎么還是聽不懂”和“你講了這么一大堆不明覺厲,我還是不懂。”

而真的很聰明的人,很多都在自己的專業領域有深入的研究,而這些聰明人的共同特點是在解釋專業問題時會刻意避免使用別人可能聽不懂的大詞、黑話和專業用語。

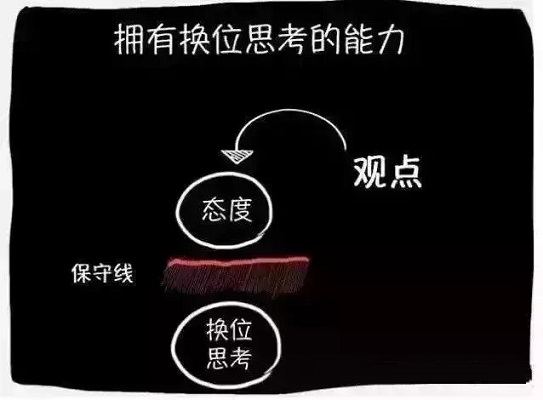

刻意地選用簡單的語言,至少說明兩個問題,一是說話的人懂得換位思考,能夠從對方角度分析和評價自己的表達,是對于知識的學習具有評估能力的體現;

其次,很多專業用語和大詞其實是專家直接溝通的工具,當你面對的聽眾不是專家的時候,你就不能用這些工具“偷懶”,這樣對于說話者的要求就更高了,對于知識掌握程度的要求也更高。

! B; v: x$ c' h9 S

一些比較有名的心理學、統計學、健身等等專業領域的用戶,解答問題時通常都有這樣的特點。

有個很有意思的年度科普活動叫作火焰挑戰(flame challenge),組織方每年會出一個題目,然后要求參賽者制作一個視頻,把這個題目用一個11歲小孩能聽懂的話解釋清楚。聽起來很有趣,但是做起來還是很難的,歷年的題目有“火焰是什么”、“顏色是什么”等。

各位可以試試自己解釋下“火焰是什么”這個題目,然后想一下你的解釋能不能讓一個11歲的小孩聽懂。有類似的題目,各位可以去看看那些題目下的回答是不是用簡單的語言說清楚了的。

* X8 j% B7 e) ] b8 s7 B/ h* {

1、高層指標的第一個標準,是對于觀點的態度。

具體表現在幾個方面,比如對于自己不了解的領域少發表觀點,這其實是上面說到的懂得越多越有好奇心的一種側面體現。

還有就是能夠容納不同的觀點,甚至完全相反的觀點,這其實是上面提到的換位思考能力的一種側面體現;還有就是不迷信、不執迷不悟,當新的信息和證據證明自己原來的觀點是錯誤的時候,能夠改變自己的觀點。

這幾點說起來不難,其實大家都會說,但是自身做起來的時候真的蠻難的,因為這還要涉及到情商、面子等社交屬性。

( w- G0 v" r F

2、高層指標的第二個標準,是對于別人的態度。

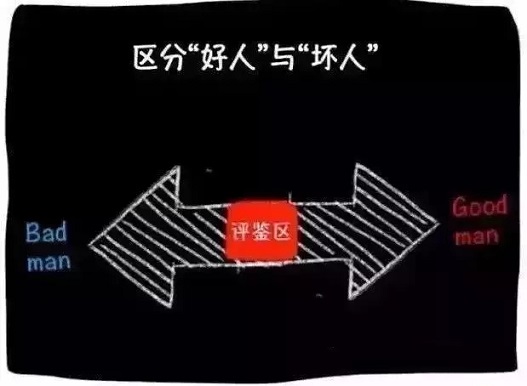

一個人是不是善良,是很重要的一個標準。當然,準確的來說,善良并不代表聰明,聰明的壞人多了去了,事實上,想要做一個成功的壞人,也是需要聰明的,不夠聰明的話壞事都做不到太大。

但是“好人”和“壞人”是很主觀的判斷。通常情況下,每個人在自己心中都是好人,連恐怖份子都不把自己當壞人的,他們在自己眼中是自由斗士和真理的捍衛者,是非常“高尚”的。

所以所說的善良,其實是對于別人的態度,就是說他是否能夠通過分享、輔導、以身作則等方式幫助別人改善和提高,達成共贏的局面。幫助別人提高,想想都是極難的,大概是要把前面的五個標準都完成的差不多才能做到。

當然不能排除存在那些很聰明,但是堅持“不但我要成功,而且我要別人都失敗”的人,不過這種人是不是聰明無所謂,大家都要盡量繞路的。

PS 換一個角度來讀,這篇文章也可以是:如何讓自己變得更聰明!

轉自:知乎,

作者:謝熊貓君

5 @: k3 {0 R& D- l7 ^% A9 ~0 X

韓寒11 發表于 2017-6-6 20:554 X1 t: t: l2 _! I3 a; O

我同事就是跳躍性思維的人,但是大家沒覺得他很聰明的,也許是同事平時不想顯現自己的過人之處

Cavalier_Ricky 發表于 2017-6-7 03:24 o: m5 [( c- K0 `

判斷別人本身也是在判斷自己。

好比一個女孩子漂不漂亮,還得看是誰看的了。

真愛的你 發表于 2017-6-7 08:42, L# ~( `3 c7 q4 p+ q* n2 t

我覺得還是要看經歷吧,每個人的成長背景不同。

universal 發表于 2017-6-7 10:46& Q$ i& R; Q7 w" S! s3 O

跳躍性思維也叫聰明,我就呵呵了,你跟它講科學,它跟你掰扯道德,你并過來掰道德,它又去喊愛國,你說回來 ...

蛤蟆要起飛 發表于 2017-6-7 10:58

轉載并不是因為文章說的全對,而是覺得其有可借鑒之處。跳躍性思維用在要求邏輯性條理性環境下,確實是很 ...

| 歡迎光臨 機械社區 (http://www.ytsybjq.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |